Tuesday 22.03.22

Weissenhofsiedlung

Heute besuchten wir die Weissenhofsiedlung, die im Rahmen der Bauausstellung „Die Wohnung“ 1927 erbaut wurde.

Ziel dieser Ausstellung war es, zu zeigen, dass gesunde und praktische Wohnungen rationell und kostengünstig erstellt werden können. Somit sollte die Wohnungsnot beseitigt werden.

Wir begaben uns am frühen sonnigen Nachmittag auf den Weg von der Merz-Akademie in Richtung Killesberg. Dort angekommen, trafen wir uns an dem Weissenhof Museum.

Uns fiel sofort die kubische Form und das Flachdach des Architekten Le Corbusier auf, der dieses Doppelwohnhaus mit seinem Vetter Pierre Jeanneret 1927 erbaute. 2016 wurde das Gebäude zum UNESCO Welterbe ernannt.

Das Haus veranschaulicht modellhaft Le Corbusier’s Programm „5 Punkte für eine neue Architektur“: 1. Die Pfosten, 2. Die Dachgärten, 3. Die freie Grundrissgestaltung, 4. Das Langfenster und 5. Die freie Fassadengestaltung

Unser Professor eröffnete den Besuch mit einer Einleitung über die Geschichte der Siedlung. Da uns auch Studenten aus dem Ausland begleiteten, wurde es international. Wir betraten das Museum und besorgten uns die Tickets.

Im Alleingang erkundeten wir die einzelnen Räume und bekamen einen tiefen Einblick in die besondere Bauweise und die pragmatische Aufteilung der Räumlichkeiten in dieser Siedlung.

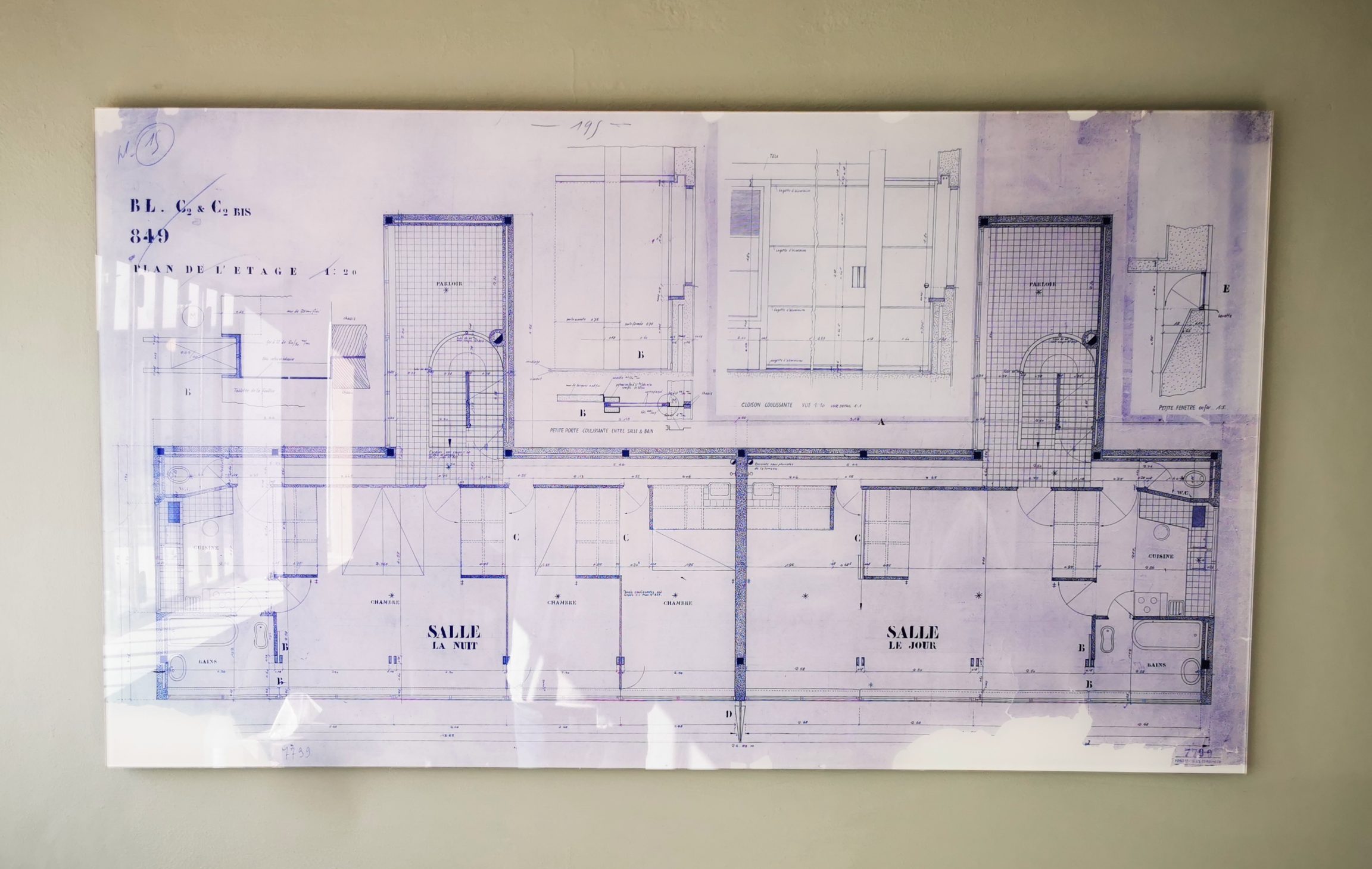

Einzigartig in der Weissenhofsiedlung war der „transformable“ Wohnraum im Obergeschoss. Am Tag diente er als Wohnzimmer, für die Nacht wurde er mit Schiebewänden in Schlafkabinen umgebaut. Eigens dafür wurden Schiebebetten auf Metallkufen entworfen, die am Tag in gemauerten Einbauschränken verschwanden.

Ideengeber für die doppelte Raumnutzung war der Reisezug, weshalb der rückwärtige Flur mit 60 cm Breite das Maß damaliger Zugkorridore aufnahm.

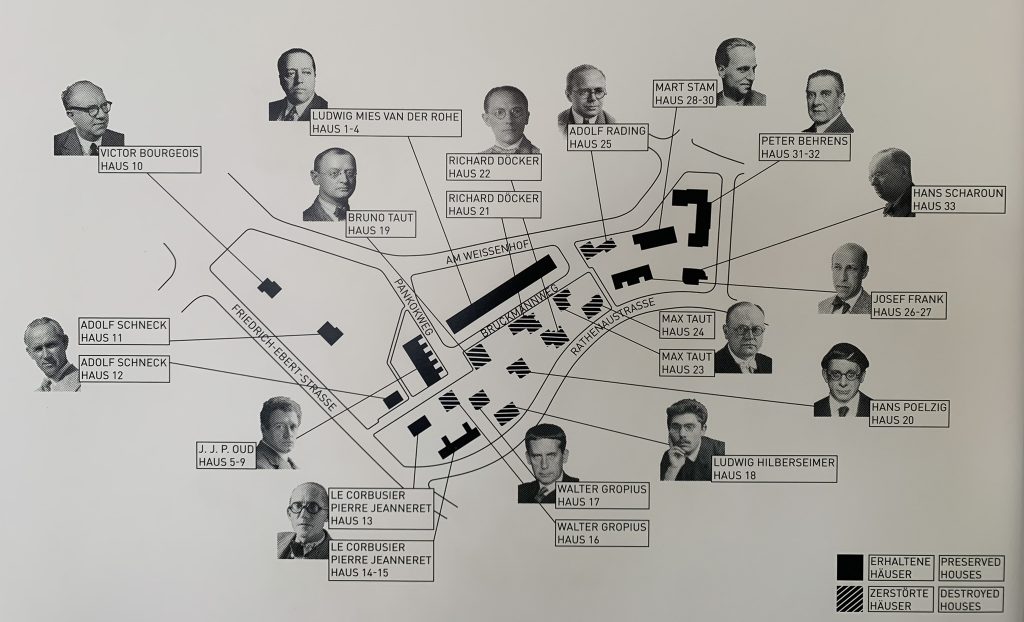

17 Internationale Architekten arbeiteten unter der künstlerischen Leitung von Ludwig Mies van der Rohe an dem Projekt, welches international große Bekanntheit erlangte.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Siedlung wegen der weißen Dachterrassen als „Araberdorf“ bezeichnet (Bild 1) und sollte abgerissen werden, was durch den Ausbruch des Krieges nicht passierte.

Von den 33 innovativen und zukunftsorientierten Entwürfe für modernes, gesundes, erschwingliches und funktionales Wohnen, wurden 10 Häuser im Krieg zerstört (Bild 2) und durch Neubauten ersetzt.

Beim Erkunden der Siedlung entdeckten wir, dass diese Satteldächer besitzen, was einen interessanten Kontrast ergibt (Bild 3). Die Häuser sind heute alle bewohnt, bis auf das Doppelwohnhaus von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, welches durch das Weissenhof Museum frei zugänglich ist.

Kochenhof Siedlung

Nach einem sehr eindrucksvollen Auftakt, setzten wir die Exkursion fort und legten einen kurzen Fußmarsch zum „traditionalistischem“ Gegenmodell zur Weissenhofsiedlung, der Kochenhofsiedlung, zurück.

Diese wurde 1933 unter Leitung des Architekten Paul Schmitthenner im Rahmen der Bauausstellung „Deutsches Holz für Hausbau und Wohnung“ unter Mitwirkung der Deutschen Forstwirtschaft erstellt.

Es gab Richtlinien, an die sich die beauftragten Architekten, unter anderem Paul Bonatz, strikt halten mussten.

Planungsauflagen waren u.a.: Satteldachpflicht, Häuser mussten in Holzbauweise errichtet werden.

Die Architekten waren größtenteils ehemalige Studenten oder Professoren der Technischen Hochschule in Stuttgart, die als „Stuttgarter Schule“ bekannt war.

Gebäude von Paul Bonatz aus dem Jahr 1933, indem sich heute ein thailändisches Restaurant befindet.

Die Planungsauflagen sollten dazu beitragen, die Baufachleute von der Wirtschaftlichkeit und Haltbarkeit der Holzbauten zu überzeugen, um dadurch zu einem Aufschwung der Holzverarbeitung im Baugewerbe beizutragen, die durch die schlechte wirtschaftliche Lage in der Weimarer Republik stark getroffen wurde.